BLOG 美術探訪

2025.03.02

自由でありたいという信念を持った孤高の美術家◆篠田桃紅◆

皆様、こんにちは。ミライカ美術の岩永です。

先日、法要がありましたので参列してきました。

その中で住職の説法が印象的だったのでご紹介します。

「仏教に明るくない人にとって、唱えているお経の内容を理解できず、長くて退屈に感じることでしょう。

ですが、それでいいのです。何も考えず心が無の状態で、少しでも亡き人の事を想う。

心が繋がっている瞬間でもあり、亡き人も喜ぶことでしょう。

また、このように落ち着いていると頭の中が整理されます。

現代では携帯電話など便利な機器によって情報がありふれています。

電車や銀行の待ち時間など、いままでは無心に待っていた時間でも新しい情報を仕入れることができます。

それはつまり脳が常に興奮しているということ。

何も考えない無の時間は、寝ている時とは違うホルモンが分泌されて心身ともに良いのです。」

確かに気付いたら携帯電話を触って、何をするでもなく画面をポチポチしている時があります。

それは脳が常に働いている状態であり、知らないうちに疲弊している時もあるでしょう。

仕事や勉強を効率よくこなすには、無の時間あえて作ることも良いかもしれません。

さて今回ご紹介するアーティストは篠田桃紅先生です。

1913年に中国の大連に生まれ、2021年に107歳で逝去されました孤高の美術家です。

書や和歌に親しむ家庭で育ち、5歳頃に父親から書の手ほどきを受け

家族行事の書初めで書の楽しさに目覚めます。女学校時代以外はほとんど独学で学びながらも

自由に生きたいという思いから、女学校卒業後は習字の練習会で賃金を稼いで一人暮らしをはじめました。

1935年の22歳の時です。当時の女性としては珍しい行動だったことでしょう。

普段の生活でも和服で過ごし、墨を和紙に向き合う生活をして、当初は書展を開いていました。

徐々に、文字を崩して抽象表現に移行。

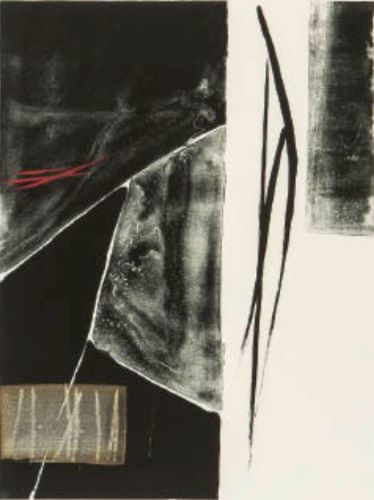

日本の伝統的な墨絵や書道に根ざし、墨と和紙による絶妙な濃淡かすれ、にじみによって見る者に深い印象を与えるとともに、

書道本来の静けさと勢いを感じることができます。

篠田桃紅先生の作品は、伝統と革新の間に位置する独自のスタイルを確立しています。

単なる書の延長ではなく、墨の持つ表現力を極限まで追求し、時には大胆に、時には繊細に描かれる筆の軌跡は

まるで音楽のリズムのように見る者の心に響きます。

その独自の作風は、国内外から高く評価され、1956年にはアメリカに渡り、ニューヨークを拠点に活動を広げました。

彼女の作品は、アメリカの美術界にも衝撃を与え、欧米の抽象表現主義の潮流とも共鳴しながら、独特の存在感を放ちました。

また、篠田桃紅先生は建築や工芸の分野にも関わり、ウォールアートやインテリアデザインなどの分野にも作品を提供しました。

例えば、東京の帝国ホテルや国立劇場などの空間にも彼女の作品が採用され、その場の雰囲気を格調高く演出しています。

さらに、企業のポスターや書籍の装丁、レコードジャケットなどにもその作品が用いられ、幅広い層に彼女の芸術が親しまれてきました。

篠田桃紅先生の創作における哲学は、シンプルでありながら奥深いものです。

彼女は「私は余分なものを削ぎ落としていく」と語り、必要最低限の線と構成によって表現することを重視しました。

それはまさに日本美の極致とも言えるものであり、見る者に深い余韻を残します。

筆の勢いと間の美しさが共存する彼女の作品は、静寂の中に強烈なエネルギーを秘めており

その一筆一筆が彼女の生き方そのものであったと言えるでしょう。

107年にわたる生涯の中で、彼女は一貫して創作に情熱を注ぎ続けました。

100歳を超えてなお、墨を持ち続け、その精神の若さと創作意欲には驚かされます。

「年齢とはただの数字」と語った彼女の言葉通り、生涯を通じて一貫した美意識を持ち続けたことは

多くの人々に勇気と希望を与えました。

現在でも篠田桃紅先生の作品は、日本国内の美術館はもちろん、海外の美術館や個人コレクションにも所蔵されています。

彼女の墨の世界は、時を超え、国境を越えて、多くの人々に感動を与え続けています。

見る者に深い印象を与えるとともに、書道本来の静けさと勢いを感じることができます。

墨を用いた抽象画(墨象)で世界的な評価を得た篠田桃紅先生の作品を

ミライカ美術は東京店・大阪店・福岡店より高価買取しております。

是非お気軽にお問い合わせください。